Dominique Malvaud : “On ne va pas attendre que la révolution arrive pour bouger.”

Aujourd’hui, on va échanger avec Dominique Malvaud. Dominique a 65 ans. Il est cheminot, retraité. Avant le nouveau parti anticapitaliste, il a été à la ligue communiste révolutionnaire. Dans la foulée des grèves de 1995, il a participé à la fondation du syndicat SUD Rail. Ses engagements prennent des formes assez variées aujourd’hui mais il nous expliquera tout ça mieux que moi. On avait déjà beaucoup échangé, lui et moi, sur ces sujets, et c’est pour ça que j’ai eu envie de l’entendre pour ce podcast. J’espère que cela vous plaira. Si c’est le cas, pensez à partager, à nous laisser un message sur nos réseaux ou par e-mail, à en débattre entre vous, et surtout, surtout, à refiler le lien à vos amis de droite, oui oui vous aussi vous en avez ! Allez, c’est parti !

Cliquer Appuyer ici pour télécharger l’épisode !

Salut Dominique, comment ça va ?

Écoute, très bien !

Je te remercie de me faire l’honneur et l’amitié de participer à ce podcast. J’en profite aussi pour remercier Jean-Pierre, à la technique. Alors, en une phrase, l’idée du podcast rue des Bons-Enfants, c’est d’aborder la question militante. Et aujourd’hui, je te propose d’aborder quatre thèmes : parcours personnel et choix militants, rapport au travail et à l’emploi pour le militant·e, stratégies et tactiques, et on terminera par l’évolution dans le temps des manières de lutter. Première question : pourrais-tu décrire brièvement aux auditeurs et auditrices les différents engagements militants qui t’animent aujourd’hui ?

Alors aujourd’hui, depuis que je suis dans la Drôme, puisqu’à partir de ma retraite, je suis venu m’installer dans la Drôme. J’ai choisi délibérément de ne plus m’occuper de certains sujets et de plutôt m’orienter sur d’autres. En arrivant dans la Drôme, j’ai choisi, ce qui était pour plusieurs personnalités pour qui j’ai beaucoup de respect, le sujet fondamental militant, et je pense que c’est vraiment le cas encore aujourd’hui, qui est le thème du nucléaire. Puisque, en fait derrière la société nucléaire, peut-être on en reparlera mais il y a une organisation de la société – la société capitaliste -, une organisation policière de la société et puis une destruction écologique considérable puisqu’elle n’est pas seulement temporalisée dans une période mais un accident nucléaire, c’est pour des générations, des générations, des générations. Donc on est vraiment dans un crime contre l’humanité quand on travaille sur le nucléaire. C’est mon choix primordial encore aujourd’hui. Il l’a été dans mon activité syndicale pendant un temps. Et par ailleurs, j’ai été rattrapé, comme beaucoup de militantes et militants, par les migrations, les exilés. Parce que je faisais ça quand j’étais en région parisienne comme syndicaliste et de fait, je ne voulais plus le faire parce que ça prend énormément de temps, d’énergie et de moral, et de fait, je m’y suis retrouvé obligatoirement. Et puis, j’ai toujours une activité politique, parce que les gens ont deux conceptions de la politique : le côté partisan, la famille, etc. C’est pas du tout mon aspect. Je suis militant d’un parti politique, d’un syndicat parce que c’est un intellectuel collectif, c’est-à-dire que j’aime bien l’échange, j’aime bien appartenir à une famille, non pas… une famille sur laquelle on tient mais une famille avec qui je peux échanger, développer, polémiquer, et évoluer. Ce sont mes choix militants d’aujourd’hui.

Tu as eu plusieurs phases ? Une première en région parisienne et puis une autre ici ?

Une première, jeune, parce que je fais partie d’une génération, celle des années 70 où on commence à militer très très jeune. En Normandie et une période parisienne, qui est la plus importante, qui est ma période professionnelle, et puis une période de retraité, qui est aujourd’hui dans la Drôme.

Au départ, dans quoi as-tu commencé à t’engager ?

Comme lycéen, paradoxalement, mon premier engagement militant, ç’a été l’armée puisque moi, j’étais gosse ouvrier, très pauvre, et mon objectif c’était de faire de l’aviation. Et quand on n’a pas d’argent et pas de perspectives, les seuls qui permettaient de faire de l’avion, c’était l’armée. Donc j’étais militariste. Je suis en arrivé en première, terminale, “je suis pour l’armée”. À cette époque-là, dans les années 73-74, il y a beaucoup de conflits, de luttes lycéennes contre l’armée. Je rentre devant une assemblée générale de mille lycéens où j’explique que je suis pour l’armée. Je me fais huer. Et puis il y a des militants intelligents qui disent “Non, il a le droit de parler”. J’ai trouvé ça sympa. J’ai été mis en minorité, mais finalement, j’ai respecté la majorité. Donc j’ai commencé à militer avec eux, et j’ai évolué comme ça, en fait grâce à des militants qui avaient eu l’intelligence de ne pas rejeter quelqu’un, mais au contraire de dire “il a le droit de parler”. Ça va faire un peu ma conception militante pendant très longtemps.

Autant que tu te souviennes, il y a eu un élément déclencheur qui a accéléré ton ou tes engagements ?

C’est une question générale qui est celle de tous et toutes. L’élément déclencheur est le fruit de plein de choses, des problèmes individuels, de l’individu lui-même, de sa classe sociale. Je dirais que mon élément déclencheur est issu de ma classe sociale. Onfray, que je n’apprécie pas du tout aujourd’hui, mais qui est du même milieu social que moi, en plus de Normandie comme moi, dit à peu près les mêmes choses. Puis j’ai lu plusieurs autres intellectuels de gauche et d’extrême gauche issus du même milieu ouvrier que moi : au début, on était hostiles à notre milieu. On en avait honte. Et puis on s’est rendu compte de toute la richesse qu’il y avait dans ce milieu-là, et on se l’est accaparée. Est-ce que c’est le militantisme qui m’a amené à ça, ou est-ce que c’est ça qui m’a amené au militantisme ? Je ne suis pas capable de le dire en fait. Mais je pense que c’est concomitant. Très vite, après, je suis devenu fier de ma classe sociale, et cela a accompagné mon militantisme.

C’est à la fois une transmission de génération en génération et aussi une transmission horizontale, par les pairs ?

De génération en génération, non. Classe sociale, oui, mais pas militante. Mes parents n’étaient pas politisés, étaient même plutôt gaullistes, de droite, antigrévistes. Ça ne vient pas des parents, mais du milieu social. Dans les années 70, quand tu es gosse d’ouvrier en première ou en terminale, tu es déjà 3 % de la classe. Les autres appartiennent à d’autres classes sociales. Tu te rends compte que tu appartiens à une classe sociale qui est méprisée. Soit tu aspires à être comme les autres, ce qui était le cas au début. Soit tu es fier de ton statut, et j’ai commencé à militer en devenant fier de mon statut de gosse d’ouvrier.

Cette dimension de voir la société à travers le prisme des classes, est-ce que tu as l’impression que cette vision a évolué depuis le début de tes engagements, par rapport à aujourd’hui ?

Pour ce qui me concerne, non, bien sûr que non. Mais y compris dans l’évolution de jeunes d’aujourd’hui, je pense que c’est le même problème : c’est plus tard qu’on s’aperçoit qu’on a réagi en termes de classe. En lisant. Au début, on n’a pas cette notion de classe, on a un ressenti. On ne le traduit pas en termes de classe. Quand j’en parle maintenant, je traduis avec ce que j’ai lu après. Mais à l’époque je ne vivais pas en termes de classe, je le vivais en termes d’existence : les autres pouvaient faire plein de choses que je ne pouvais pas faire. Les autres connaissaient des choses que je ne connaissais pas, les autres savaient des choses que je ne savais pas. Maintenant que je connais d’autres choses, je sais que la notion de classes existe. Effectivement, fondamentalement, encore aujourd’hui, j’appartiens à une classe sociale, je suis militant d’une classe sociale, c’est très clair.

Le problème, c’est qu’aujourd’hui, la classe ouvrière s’est extrêmement, pour utiliser les termes actuels, racisée. Une partie importante de la classe ouvrière est issue de l’immigration. Du coup, on ne les considère pas comme des ouvriers. On a encore l’image de l’ouvrier blanc de Renault dans les années 30. Non, aujourd’hui, la classe ouvrière est extrêmement issue de l’immigration. Aujourd’hui, on les écoute pas. Quand on écoute une humoriste de France Inter, Sophia Aram, ou d’autres, on s’aperçoit que cette notion de classes, ils l’expriment tout de suite. Donc ça existe toujours. Alors peut-être moins chez des jeunes blancs, parce qu’il y a une dissolution de la société aujourd’hui, on s’habille tous pareil, etc. Le fait d’aller à l’école un peu plus longtemps… Auparavant, un gosse de la classe ouvrière blanche, il allait passer le certificat d’études puis il allait bosser. Il n’y a plus tout ça, donc cela s’est probablement un peu dilué. Mais, notamment chez les gens issus de l’immigration, ce que j’ai ressenti, moi, je le réentends dans les discours de plein de jeunes intellectuels issus de l’immigration en France. Ils disent la même chose que moi.

Je te propose qu’on passe au deuxième thème : la question du rapport au travail et du rapport à l’emploi pour le·la militant·e. Je vais te faire écouter un extrait de Johann Chapoutot, auteur de “Libres d’obéir, sous-titré Le management, du nazisme à aujourd’hui”, qui déclarait ceci, à propos des travaux d’Isabelle Ferreras, autrice du livre “Le manifeste Travail”, dans “Entendez-vous l’éco” sur France Culture en décembre 2020 :

« L’entreprise est un lieu politique. Il y a toujours cette idée, de la part des économistes, mais également des spécialistes des sciences de gestion qui arguent du fait que le lieu économique serait un lieu technique, neutre, soustrait aux lois sociales habituelles. Non, c’est un lieu politique, puisqu’il y a des individus qui y vivent, et qui devraient pouvoir décider de ce qu’ils font. C’est la sociologue Danièle Linhart qui le dit de manière très claire : nous vivons en démocratie, dit-elle, c’est-à-dire dans un lieu où on est autonome, où on peut définir ses propres fins, on se gouverne soi-même. Mais nous passons beaucoup de temps au travail. Or, ce lieu de travail est généralement défini par le contrat de travail, qui lui‑même repose sur le lien de subordination. Donc il y a un angle mort, qui est la vie économique, la vie productive, et qui est soustrait aux lois de la démocratie. La deuxième chose qui est très importante dans ce que disait Isabelle [Ferreras], c’est que la structure de l’entreprise n’est pas neutre. Effectivement, la société anonyme, c’est une structure qui ventile le capital et qui organise le capital. Ce qu’il est très important de penser aujourd’hui, c’est une autre structure sociale de l’entreprise, qui serait également liée à un autre objet social. Parce que l’objet social de l’entreprise aujourd’hui, c’est la réalisation d’un profit. Or, la vie ne peut pas se réduire à ça. La vie au travail non plus ne peut pas se réduire à ça. Lorsque l’on parle du sens du travail et des dommages psychosociaux induits par l’absence de sens au travail, on est en plein dans cette question de l’objet social de l’entreprise qui doit être redéfini par et pour les travailleurs. »

Qu’est-ce que cela t’évoque ?

Je partage complètement ça. J’ai pas écouté cette émission, mais il me semble que, avant, il était même allé plus loin. En tout cas, je partage complètement ça. C’est évident que c’est un lieu politique, l’entreprise. Quand je suis rentré à la SNCF, je me suis vite rendu compte que c’était un lieu de formation politique pour les gens, et un lieu politique dans le rapport à l’encadrement. La SNCF était une entreprise extrêmement militarisée : on logeait dans la SNCF, on travaillait à la SNCF, on allait faire nos courses dans les magasins SNCF, on était vraiment encasernés. Je raconte souvent que, deux ans après, quand je suis parti à l’armée, la seule différence que j’ai vue entre la SNCF et l’armée, c’est qu’à la SNCF, je logeais dans un foyer, on était trois par chambre. À l’armée, on était six par chambre. C’est la seule différence que j’ai vue entre mon service militaire et la SNCF. Donc on voit bien que c’est un lieu fondamentalement politique. Ce que ne dit pas l’intervenant, c’est que non seulement c’est un lieu politique, mais c’est un lieu politique dictatorial, où le respect des lois de l’extérieur n’est même pas adopté. C’est-à-dire qu’on est en permanence sous un régime de dictature dans l’entreprise. On n’a aucun droit. J’ai été, plus tard, juge aux prud’hommes. J’ai vu combien la position patronale est une position dictatoriale. On n’est pas dans une démocratie politique, dans l’entreprise, on est dans l’antithèse de la démocratie politique.

Est-ce que tu penses que le travail et l’emploi peuvent constituer des moyens de lutte ? Est-ce que, par le biais de son emploi et de son travail, on est, d’une certaine façon, engagé·e, militant·e ?

Ça dépend des individus. Le travail, dans les rapports de force, est très important. Si on considère que les luttes sociales, que les changements possibles dans la société… les changements se sont toujours faits par des heurts, par des rapports de force. Il est évident qu’avec l’avènement de la propriété privée des moyens de production, pas seulement des moyens de production agricole mais les moyens de production technique, donc l’avènement du capitalisme, le pouvoir s’est fait dans les entreprises. Les patrons tenaient les couches populaires sous leur joug, quand ils pouvaient. Les révoltes, quand elles faisaient éclater ce joug, commençaient dans l’entreprise. On peut considérer que les premières grandes révolutions se sont faites, que ce soit la révolution russe, ou les suivantes dans le 20e siècle, se sont faites à partir des entreprises. C’était les bastions. Ce qui pose la question aujourd’hui de comment des révoltes peuvent se faire, alors qu’on est en train de détruire la grande entreprise, qu’on est en train de l’informatiser, de la disperser dans les nuages du Net, où il n’y a plus ces lieux de rencontre massifs. La classe ouvrière du 20e siècle, c’est une classe ouvrière massive avec des milliers d’ouvriers dans un même lieu, qui se formait, qui se révoltait ensemble et tout ça. Est-ce ça pourra toujours exister ? Oui, ça existera, sous d’autres formes, mais ça existera quand même. En tout cas, c’est certain que l’entreprise telle qu’on la conçoit encore aujourd’hui, qui est celle du 20e siècle, était le lieu de l’émergence des révoltes sociales, de la construction des révoltes sociales, de la construction des utopies, aussi, incontestablement.

Ce que je comprends, c’est que tu parles davantage de militer au travail plutôt que de militer par le biais du travail et par l’objet social de l’entreprise.

Les militants ont souvent… en tout cas, pour ceux issus de la classe ouvrière, je ne parle pas des intellectuels qui ont rejoint le camp de la classe ouvrière. Les militants de la classe ouvrière, c’est par le biais du travail qu’ils ont commencé à militer, à se former. Qu’après, ils soient sortis de ce champ pour aspirer à d’autres pouvoirs, entre guillemets, mais au départ c’est au niveau de l’entreprise que ça s’est fait. Des centaines de milliers de militantes et militants sont nés dans le creuset du travail, dans les mines, dans la chaîne, dans les usines, sur les chantiers, etc.

Concernant le rapport entre le travail et les convictions personnelles, as-tu déjà rencontré des militant·e·s, ou bien toi-même, qui n’arrivent pas à concilier leurs convictions personnelles et politiques avec leur métier ?

Oui, j’en ai rencontrés, malheureusement. J’ai rencontré des gens qui, dans leur jeunesse, étaient des militants très radicaux, même plus radicaux que moi, quand ils étaient étudiants. Une fois rentrés dans le cadre professionnel, d’abord ont arrêté de militer pour certains, ils sont passés de l’extrême gauche à une gauche plus molle, parce que leur tâche sociale était devenue celle de garde-chiourme des ouvriers. De fait, ils étaient en contradiction : soit ils abandonnaient ça, soit ils faisaient mais de façon plus humaine que d’autres, peut-être. Quand ils paissaient de l’autre côté du fouet, du côté du manche du fouet, ces gens-là évoluaient, bien sûr. Des gens sont restés pour certains des connaissances, je ne dirais peut-être plus des amis, en tout cas des connaissances aujourd’hui avec qui je n’ai pas toujours rompu, mais qui sont passés de l’autre côté du fouet, c’est clair. Le travail change les rapports sociaux, c’est évident. Le travail est, de toute façon dans la société capitaliste, aujourd’hui, dans l’organisation de la société industrielle, le travail est de toute façon un critère de pouvoir, de reconnaissance et d’action. On agit en fonction de son rôle social dans l’entreprise, malheureusement.

J’aimerais bien maintenant passer à un autre thème, qui va concerner directement les organisations, les groupements militants, les questions des objectifs, des stratégies et des tactiques. Comment définis-tu, définissez-vous, collectivement, les stratégies et tactiques à adopter au sein des groupements auxquels tu prends part ?

Quand on est militant d’un parti politique ?

Ça peut être au sein d’un parti, mais de tous les autres types de groupements, qu’ils soient formels ou informels.

J’imagine, pour des gens qui ne sont pas militants d’un intellectuel collectif, et qui sont donc en tant qu’individus dans un regroupement associatif militant… là, par exemple, je suis dans un collectif antinucléaire, je pense que les gens interviennent en tant qu’eux-mêmes, donc avec leurs idées. Ils ont donc une certaine liberté de parole parce qu’ils développent leurs idées, y compris d’ailleurs toute l’absence de réflexion collective dans leur groupe militant. Quand on est militant politique, c’est un peu différent. On appartient à un intellectuel collectif, donc on a déjà élaboré un certain nombre de positions, de stratégies, d’orientations. Ensuite, on est dans des associations. Comment on agit ? Là, il y a le pire et le meilleur. Il y a des gens qui arrivent avec leur drapeau et qui considèrent que tout ce qui n’est pas leur drapeau n’est pas bien. Il y a des gens qui manipulent. Moi, ce que j’ai toujours essayé de faire, c’est à la fois de profiter de la formation de mon intellectuel collectif qui était mon parti, et d’avoir un énorme respect pour l’association dans laquelle je milite. c’est pas simple. Il y a quand même des règles, que le mouvement ouvrier s’est donné. Par exemple, on ne peut pas être secrétaire d’un syndicat et être un élu politique. Cela me paraît être quelque chose de sain. On ne peut pas, et on ne doit pas, être le porte-parole d’une association, STOP Nucléaire Drôme-Ardèche par exemple, et être un représentant politique élu, ou un dirigeant politique local, c’est pas tenable. Voilà, il y a ce respect d’un certain nombre de règles comme ça, entre les politiques, les syndicalistes, les associations.

Il y a malgré tout un continuum entre l’action politique au sein d’un parti et l’action politique au sein d’autres types de groupements.

Bien sûr, sinon, ce serait une position schizophrénique si jamais on développait des positions différentes à droite à gauche. On n’est pas schizophrènes, on a une certaine logique. Une logique qui fait que ce qu’on peut penser et construire dans un intellectuel collectif assez cohérent, et ensuite quand on rentre dans le monde vrai (rires), qui est les associations, les syndicats, les magasins du coin, etc. on va rester sur une même ligne, sur une même trajectoire, mais on ne va pas l’expliquer de la même façon, on ne va pas imposer les mêmes rythmes, on va même moduler les rythmes, etc. C’est ça la politique, en fait, c’est savoir parler aux gens qui ne sont pas d’accord avec nous.

Concrètement, si on prend l’exemple de la lutte pour les droits des exilé·e·s, le combat se déroule comment ?

D’abord, on ne va pas demander aux exilé·e·s d’être d’accord avec nous. D’ailleurs, je sais très bien que beaucoup d’exilé·e·s que je défends aujourd’hui auront des papiers français un jour, deviendront français, ou leurs enfants seront français et voteront peut-être Front national. Le nombre de Portugais, Italiens qui votent Front national aujourd’hui est incommensurable. Et pourtant, à un moment donné, ils ont été défendus par des militants comme moi, contre le racisme, pour leur droit à vivre en France, etc. Donc on ne va pas défendre des gens en leur disant “Maintenant, tu vas rester quelqu’un de progressiste, de gauche, toute ta vie, puis tes enfants aussi, etc.” On défend des idées, des conceptions de la vie, une société dans laquelle on a envie de vivre, c’est-à-dire une société accueillante. On ne va pas demander aux gens de nous rendre des comptes, même si on les a soutenus. Ça, c’est une première chose. Je n’ai jamais reproché à quelqu’un que j’ai pu défendre, que ce soit dans le milieu du travail ou les exilé·e·s, le fait de n’avoir pas été de mon côté. La deuxième c’est… sur le problème des exilé·e·s, là, l’importance de la formation et de l’organisation politique, je tiens vraiment à mon intellectuel collectif, parce qu’il me permet de… malgré le fait que dans la société aujourd’hui, ce soit une lutte qui est très mal vue, qui est très difficile à expliquer, qui est souvent rejetée, ma formation politique, mon parti politique aujourd’hui, me pousse à conserver cette bataille-là. Qui est une bataille pas facile car elle est minoritaire, pas facile parce qu’elle est rejetée par les médias en général, par la société en général, même des gens sympas, mêmes des collègues de travail. Ça nous oblige à mener des luttes qui ne sont peut-être pas visuellement positives, mais qui sont nécessaires.

D’après toi, pourquoi est-ce que ces luttes sont mal vues, minorisées ?

La nature humaine déteste l’étranger, déjà. Normalement, le voisin, on ne l’aime pas. On s’appuie déjà sur un sentiment humain qui est assez évident. Ensuite parce que les gens qui dominent la société actuelle ont tout intérêt à diviser les pauvres. Or, pour les diviser entre eux, il faut jouer sur leurs couleurs de peaux, sur leurs cultures, sur leurs religions, sur tout un tas de choses comme ça. Les gens qui nous dominent sont très peu nombreux : 1 % ? 2 ou 3 % de la population ? Ils s’appuient sur une masse de gens qui concerne à peu près 20 % de la population, à qui ils ont donné beaucoup d’argent. Ce qu’on appelle les couches moyennes et supérieures. Ceux-là, on les paie pour être au service des riches. Les autres, c’est un danger public. Et ils sont très nombreux. Si on laisse ces gens très nombreux s’unir, le système ne fonctionne plus. Donc il faut diviser ces gens-là. La division la plus simple, c’est celle sur la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la religion, la façon de s’habiller. Il faut savoir que quand on lutte contre ça, on lutte contre ce qui est fondamental dans le maintien de la société dominantes, c’est-à-dire la division.

Je reviens sur la lutte pour les droits des exilé·e·s, comment le combat se déroule-t-il sur le terrain ?

Sur le terrain, c’est toujours une lutte très difficile, parce qu’on a affaire à des gens qui sont démunis, qui ne connaissent pas les codes de la société dans laquelle ils viennent d’arriver, donc encore plus démunis. Démunis financièrement, démunis au niveau de la culture, au niveau de la langue. Démunis parce que dépendants de toute l’administration : le même petit tampon sur un document devient quelque chose de phénoménal. Nous, on est au milieu de ces gens-là, on est là pour les conseiller, là pour vivre leur désespoir, souvent. On rentre le soir, des fois, avec la somme de désespoir de tous les gens qu’on a rencontrés. Et puis avec aussi leurs espoirs, leur dynamisme phénoménal. Parce que, franchement, pour être un exilé, il faut avoir une sacrée dose de caractère, quand même. Quitter son pays, sa famille, traverser des pays pas possibles, on a beau être poussé des fois par la guerre, par la misère, par la faim, il y a quand même plein de gens qui restent sur place. Donc ceux qui partent sont quand même des gens d’une richesse étonnante. Cette richesse, on la reçoit aussi. Militant sur ce terrain-là, à la fois on se chope des moments de désespoir qui sont les leurs, et puis on se chope aussi leurs espoirs et leur dynamisme. Ça c’est par contre très gratifiant.

Les outils et tactiques utilisés sont-ils les mêmes suivant que tu te situes dans la lutte politique au sens des partis, dans la lutte syndicale, dans la lutte antinucléaire ou dans la lutte pour les droits des exilé·e·s ?

Quand j’ai vu que… tu m’avais donné quelques écrits avant, j’ai beaucoup souri à cette question-là, parce que je me suis dit “Je ne vais pas te donner les recettes !” (rires) Avec l’expérience, quand on milite, on essaye de… je suis un peu joueur d’échecs, alors j’ai souvent tendance à faire appel au jeu d’échecs. On essaie d’abord d’écouter l’adversaire, de comprendre sa logique, de voir ce qui cloche dans sa logique sur lequel on peut s’appuyer. Ça, c’est valable dans la lutte syndicale, c’est valable dans les luttes sur le nucléaire, c’est valable dans les luttes avec les exilé·e·s. Si on commence à détester, mépriser et sous-estimer son adversaire, on a perdu. Si on laisse de côté la détestation, le mépris et qu’on essaie de comprendre comment ils pensent, fonctionnent, là par contre on trouve des failles, et à ce moment-là on s’engouffre dans ces failles. J’ai toujours essayé de militer comme ça, c’est-à-dire à avoir des avancées. Un individu ne change pas toute la société. Donc on sait très bien qu’à nous tout seul, on ne va pas changer toute la société. On ne va pas faire la révolution tout seul. Et puis on ne va pas attendre que la révolution arrive pour bouger. Pendant cet énorme espace de temps où il n’y a pas encore la révolution qui fait tout changer, et où on ne peut pas tout faire tout seul, on essaie de faire des choses, des petites batailles que l’on gagne. Ces petites batailles, on les fait en étudiant l’adversaire, en regardant quelles sont ses failles.

Justement, on fait parfois le constat, moi le premier, que telle ou telle action mise en œuvre, que ce soit une manifestation, un sit-in, une action de désobéissance civique par exemple, a des effets qui ne sont pas à la hauteur des enjeux identifiés. Que répondrais-tu à ce constat de découragement et d’impuissance ?

Parce que des gens ont pensé que parce qu’un truc, dans un moment donné, une lutte donnée, a fonctionné, ils s’imaginent que c’est une recette et vont la reproduire. Non. Ça peut se reproduire positivement, d’ailleurs, parce que pendant une période, une forme de lutte peut avoir un impact, et donc continuer. Mais au bout d’un moment, l’adversaire a trouvé une parade. Si on continue de répéter ce qui avait marché, ça ne marchera plus.

Tu as un exemple ?

Regardez le mouvement climat aujourd’hui. Les mobilisations du mouvement climat, depuis la COP21 ont plutôt bien fonctionné, ont attiré plein de jeunes, des mobilisations importantes, etc. On voit bien aujourd’hui que ça commence à s’essouffler, et que les méthodes qui étaient valables il y a encore cinq-six ans, ne le sont plus. Si un mouvement social n’est pas capable, encore une fois, de regarder quel est son adversaire, de regarder quels sont ses points faibles, et d’agir en fonction de ça, ce mouvement social s’épuise. Il aura eu des victoires avant, et risque d’aller vers des échecs s’il n’est pas capable d’évoluer. C’est là que les militant·e·s ont un rôle, soit en entraînant les gens dans l’erreur, soit en leur disant “Il faut penser différemment”. En fait, il faut penser tout le temps différemment.

À quoi sert la manifestation ? À quoi sert la grève ? De quelle manière penses-tu que ces pratiques ont évolué au cours du temps ?

À quoi ça sert ? des fois à rien, d’autres fois à tout. Des fois on fait des manifs pour rien, qui sont ridicules. On se demande pourquoi on l’a faite, parce qu’on est en train de montrer à l’adversaire qu’on est faibles. Et à d’autres moments, des manifestations ont tout changé. Il n’y a pas de recette. Des fois, la manifestation n’est pas nécessaire, des fois elle l’est. C’est pareil pour la grève. Dans ma vie professionnelle, 37 ans de cheminot, j’ai fait des grèves, et des fois j’ai même dit “On ne fait pas la grève”. Pourtant, j’étais considéré comme un “gréviculteur” (sic), mes patrons m’appelaient “gréviculteur” : “Il vient là, c’est pour faire la grève”. Ça m’est arrivé, face à des entreprises de nettoyage, comprenant que la grève ne serait pas le rapport de force, parce que les gens étaient trop fragiles, parce que leur contrat était trop dur, et que la grève ne tiendrait pas, face aux plus motivés qui voulaient la grève, je disais “Non, on va pas faire grève, on va faire autre chose.” Et on discutait de ce qu’on pourrait faire d’autre que la grève. Il n’y a pas de recette de militantisme. Ceux qui disent qu’aujourd’hui “la grève, la manif c’est dépassé”, ces gens n’ont peut-être pas tort à l’instant t, mais font une erreur s’ils en font une analyse globale. Parce qu’aujourd’hui ils sont peut-être dans le vrai, mais dans six mois, un an, deux ans, ils ne seront peut-être plus dans le vrai.

Aujourd’hui, avec l’atomisation des entreprises, plus petites qu’avant, moins de gros groupes avec des mouvements ouvriers massifs, la grève en tant qu’outil perd aussi de sa force à cause de ça.

La grève telle que ma génération l’a connue, ce qui était encore la grève des gros bastions. Le dernier bastion, c’est celui des cheminots, on peut dire aujourd’hui, qui est largement affaibli depuis deux-trois ans. Cette forme de grève va sans doute un peu évoluer, mais on voit apparaître d’autres formes de grève qui sont redoutables. Les Deliveroo, les jeunes qui ont fait des mouvements de grève, sont plus proches des grèves des premiers mineurs du 19e siècle. Quand on regarde leur organisation et qu’on lit comment les premiers mineurs et ouvriers se sont organisés, on se dit “C’est la même chose !” J’ai connu une période, le 20e siècle, où la classe ouvrière est concentrée. Mais la situation qu’on vit aujourd’hui ressemble beaucoup plus à celle du 19e siècle quand se sont constitués les premiers syndicats et les premiers partis politiques révolutionnaires, qui n’étaient pas du tout une classe ouvrière concentrée, qui étaient une classe ouvrière extrêmement dispersée, comme elle l’est aujourd’hui, comme elle commence à le devenir aujourd’hui. Donc en fait, cette dispersion de la classe ouvrière aujourd’hui va changer nos recettes du 20e siècle, probablement, qui vont être moins efficaces. Appartenir à une classe sociale, c’est avoir des racines. Mes racines vont jusqu’au 18e, 19e siècle. Je regarde maintenant comment luttaient les ouvrières et ouvriers au 19e siècle, face à une entreprise très dispersée. Donc en fait, on va peut-être aller chercher des recettes d’il y a cent ans.

Je voulais revenir sur un mouvement social d’ampleur, comme celui contre la réforme des retraites, débuté le 5 décembre 2019, avec un mouvement de grève reconductible, suivi à la SNCF, la RATP, l’Éducation nationale, EDF et dans bien d’autres secteurs. Penses-tu que l’efficacité de ce type de mouvement a évolué au cours des dernières décennies ? Et comment est-il possible de réunir les conditions qui permettent l’apparition de ce type de mouvement ?

À la dernière question, je suis incapable de répondre. C’est vraiment du cas par cas à chaque fois. Ce qui est certain, c’est que la grève des cheminot·e·s de l’année dernière, avec des enseignants, avec les médicaux et tout ça, était probablement une des dernières porteuses d’une mobilisation de masse de secteurs professionnels encore consistants : les enseignants, la santé, le rail, il y a encore du monde derrière. C’est 100 à 500 000 personnes. Donc ça peut jouer encore sur les rapports de force dans la société. On ne saura jamais, puisque le Covid a tout arrêté. Depuis, la SNCF fait tout pour casser l’entreprise. Ils profitent des deux années de Covid pour démanteler, casser ce bastion qu’est le rail. Dans la santé, ils font pareil. Dans l’enseignement aussi, d’ailleurs. Mais bon, ça veut pas dire que ces bastions-là ont perdu toutes leurs forces, je ne sais pas.

Il y a encore le gaz et l’électricité…

Il y a longtemps qu’ils les ont perdues. Pour d’autres raisons. D’abord, ils représentent beaucoup moins de salarié·e·s. Ensuite parce que ce n’est plus des services publics, la privatisation a fait… même si EDF se met en grève aujourd’hui, il y a plein d’autres distributeurs. C’est le cas de La Poste aussi. On a cassé ces énormes services, qui avaient un poids social, et qui ne l’ont plus. Leur force par rapport à la société est quand même amoindrie. Ils peuvent se battre, ils se battent énormément, EDF aujourd’hui. Mais avant, quand j’étais gamin, EDF se mettait en grève, il n’y avait plus de courant nulle part. Aujourd’hui ce n’est plus le cas. On voit bien que ce n’est plus la même force. Par contre, un phénomène qui n’existait pas à une époque est en train de se développer, c’est-à-dire que des luttes sociales deviennent des conflits globaux. Des gens qui ne sont pas dans ce secteur-là deviennent solidaires de ce conflit. C’est quelque chose qui a tendance aujourd’hui à se faire, qui ressemble un petit peu aux grèves du 19e siècle, les premières grèves de mineurs, quand on lit Zola, c’est-à-dire qu’il y a un corps social qui rentre en lutte, il est très vite rejoint par un ensemble de la société. À l’époque, c’était sur un bassin minier, sur une région administrative. Aujourd’hui, ça peut être sur l’ensemble du territoire. On le voit avec la lutte des Total, des gens de Rouen. Il y a eu un soutien qui est parti de plein d’endroits.

C’est un genre de convergence des luttes ou tu n’utiliserais pas cette expression ?

Pas de convergence des luttes. On l’a connu en 95 avec les cheminots, je vais essayer de l’expliquer comme ça. Au début de la grève de 95, pendant une semaine, on disait qu’on était cheminots, on se faisait lapider. À un moment donné, l’opinion publique n’a plus pensé que c’était de la faute des cheminots s’il n’y avait plus de train, mais que c’était de la faute du gouvernement. Ça a basculé très vite. Très vite on a vu le changement dans l’opinion publique. On disait qu’on était cheminots, on nous disait “Vous voulez que je vous emmène ?” Je ne blague pas quand je dis ça. Je faisais du stop en banlieue parisienne pour aller à mes assemblées générales et tout ça, et j’aurais jamais osé dire que j’étais cheminot la première semaine, j’ai même failli me faire lapider gare Saint-Lazare par des voyageurs. Et après, c’était un accueil phénoménal. L’opinion publique, dans une société de communication énorme, devient quelque chose de très fort. À regarder ce qui se passe en Indonésie aujourd’hui par exemple : l’armée fait un coup d’État et a énormément de mal, malgré les chars, les fusils, à dominer une population. On l’a vu dans les révolutions arabes il y a dix ans. Il y a des nouvelles formes de révolte qui sont en train de s’emparer de la société aujourd’hui, qui sont liées énormément à l’opinion. Peut-être que ce sera ça qui sera un des changements, mais je me trompe peut-être. En tout cas, je regarde ces formes de luttes avec beaucoup d’attention.

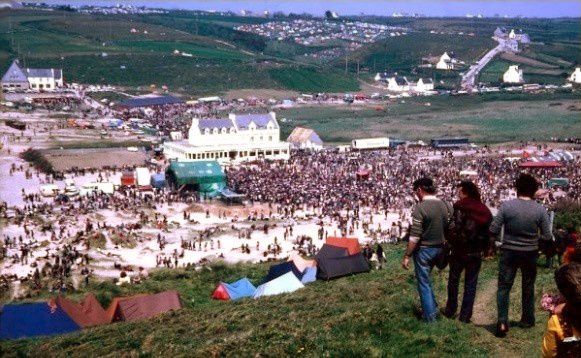

J’aimerais revenir sur un moment important de la lutte antinucléaire : la mobilisation populaire contre le projet de centrale nucléaire de Plogoff, entre 1978 et 1981, mobilisation qui a abouti à l’abandon du projet. Pourrais-tu nous rappeler brièvement ce qui s’est passé et quels sont les éléments qui, d’après toi, réunis, ont permis une mobilisation victorieuse ?

J’ai commencé à militer avec Plogoff, et à m’intéresser au sujet du nucléaire à ce moment-là. On construit une histoire de nos luttes. Aujourd’hui, les générations actuelles disent “Plogoff, le Larzac, c’est des victoires.” Oui, c’en est. Mais il y a eu plein d’échecs. Par exemple, dans la Drôme, il y a eu beaucoup de luttes contre l’implantation des centrales nucléaires. Elles ont échoué. Il y a eu dans le Cotentin, une très grande lutte, avec la même mobilisation qu’en Bretagne. Ils ont échoué et maintenant, ils ont un EPR et un centre de retraitement des déchets radioactifs, la Hague. Donc on a perdu dans plein d’endroits. Là où on a gagné, c’est pas la mobilisation populaire qui a fait gagner. Mitterrand n’aurait pas été élu, il y aurait eu une centrale nucléaire à Plogoff et un camp militaire au Larzac. Par contre, la lutte a servi à une chose : elle a pesé sur les forces électorales, qui ont pu gagner et qui ne pouvaient pas, après, ne pas respecter leurs engagements. La lutte a permis ça. La lutte au Larzac, la lutte de Plogoff ont gagné parce qu’ils ont fait pression sur la gauche, et quand la gauche est arrivée au gouvernement au bon moment, ils ont pu arrêter. Ça ne fait pas oublier que c’est Mitterrand qui a arrêté Plogoff et le Larzac, mais c’est Mitterrand qui a construit la majorité des centrales nucléaires ailleurs.

C’est une pression qui vient non pas d’une base militante, d’un noyau antinucléaire très formé. On le voit bien dans plusieurs documentaires : il y a une mobilisation très large de personnes qui, a priori, ne seraient pas forcément politisées.

Tout à fait. C’a été le cas dans le Cotentin également. Tous les paysans, avec les tracteurs, bloquaient les camions, pour freiner les travaux. À partir du moment où on construit une industrie comme celle-ci, il y a une révolte populaire qui dépasse très largement le milieu militant. On le voit aujourd’hui à Bure. À Bure, il n’y a pas que des militants qui luttent contre Bure [Cigéo, projet d’enfouissement de déchets radioactifs entre la Meuse et la Haute-Marne]. Il y a plusieurs maires, plusieurs élus, des paysans du coin sont dans le conflit. On l’a vu à Notre-Dame-des-Landes : il n’y avait pas que des anarchistes dans des huttes de bois qui luttaient contre l’aéroport. Les anarchistes dans les huttes de bois étaient associés à des paysans du coin, à des élus du coin, à plein de gens. Donc, quand on lutte contre quelque chose de nouveau, il y a en général un ensemble de la population locale qui se mobilise. La difficulté qu’a le mouvement antinucléaire, c’est qu’aujourd’hui il ne lutte pas contre des choses à construire. Nous dans la Drôme, on ne lutte pas contre des choses à construire, on lutte contre des choses qui sont déjà construites, qui sont vieilles maintenant et qui risquent de nous péter à la figure. Ça ne fait pas la même mobilisation, c’est ça qu’il faut bien comprendre. La lutte de Plogoff, c’est une lutte contre une centrale. Là, il y en a eu plein dans toute la France, à Creys-Malville. Il y en a eu partout.

Tu disais que jusqu’à maintenant, on se bat pour la fermeture des centrales actuelles. Aujourd’hui, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Est-ce que tu penses que les conditions sont réunies pour qu’il y ait des mobilisations à Penly, à Gravelines, au Bugey et au Tricastin contre ces projets de nouveaux réacteurs EPR ?

L’industrie nucléaire et l’État ne sont pas bêtes. Ils ont tiré les leçons. À nous d’en tirer aussi. Ils ne vont pas créer un EPR ailleurs que dans la centrale elle-même. Ils ne vont pas racheter des terrains pour créer l’EPR à côté. Déjà, ils évitent un certain nombre de révoltes, qui sont les achats de terre, l’occupation, le fait d’enlever des maisons, le fait de polluer de nouveaux endroits, etc. Ils vont tenter de réinstaller de nouveaux réacteurs sur le site des anciens. Donc ils évitent des mobilisations là-dessus. Cela dit, il y aura des révoltes, plus larges qu’aujourd’hui. Dans la Drôme ou dans l’Ain, si jamais l’un ou l’autre est choisi et si ça se fait, il y aura des réactions. Mais enfin, ils ont quand même analysé à Flamanville qu’il valait mieux créer l’EPR à côté des deux réacteurs de Flamanville. La réaction des populations autour était quand même moins dangereuse. En sachant en plus qu’EDF a 2 à 3000 salariés autour de ses centrales. Ils ont quand même une partie de la population qui est plus du tout hostile.

C’était aussi la stratégie employée pour la piscine d’entreposage centralisée : plutôt que de la faire à Belleville-sur-Loire, ils sont partis à la Hague.

Voilà. Ils les font dans des villes et villages où une grande partie de population, des élus, sont issus d’EDF. Ça aide quand même beaucoup leur implantation.

Si je prends un autre épisode de la lutte antinucléaire, et promis ce sera le dernier, celui-là est moins connu. Des formes d’actions comme les sabotages, les attentats et même les assassinats, ont été massivement utilisées contre le projet de centrale nucléaire à Lemoiz, au Pays basque, par ETA, à la même époque que la mobilisation à Plogoff. Selon toi, pourquoi recourt-on peu ou pas à ces formes d’actions les plus radicales ?

Au Pays basque, on a affaire à une guerre civile, au lendemain de la chute de Franco, et d’ailleurs à des divergences dans le mouvement indépendantiste, puisque l’ETA se sépare entre ETA-V et ETA-VI, puis plein de divisions. L’ETA, progressivement, devient un groupe nationaliste, beaucoup moins de gauche, beaucoup moins socialiste que ce qu’il était initialement, parce que tous les militants progressistes avaient quitté progressivement l’ETA. Donc les méthodes de l’ETA, au moment où ils vont commencer à assassiner deux directeurs de centrales [José María Ryan en 1981 et son successeur, Ángel Pascual en 1982], ne sont pas soutenues par l’ensemble du mouvement indépendantiste. Cela dit, il y a une vraie guerre civile, il y a des morts, etc. L’État espagnol a préféré enlever cet abcès supplémentaire dans un cadre général. Mais il leur a fallu plus de vingt ans, pour régler, enfin “régler”, en tout cas pour amoindrir le danger que représentait l’ETA militaire. Est-ce qu’il y avait ces éléments-là en France ? Cela dit, ils auraient essayé de construire une centrale nucléaire en Corse, je ne suis pas sûr que les Corses auraient laissé faire, et qu’ils n’auraient pas utilisé des méthodes qui était celles du Pays Basque. Dans d’autres régions de France, c’était quand même plus compliqué. Et d’ailleurs, même en Bretagne, dans les années 70 où il y avait un mouvement indépendantiste qui était fort, il y a eu quelques bombes posées en Bretagne, mais c’était plutôt symbolique. Je ne suis pas persuadé que cette forme de lutte soit convaincante… sauf quand on est…

C’est une question de contexte ?

Oui, c’est une question de contexte, bien entendu. Si on affaire à une dictature mussolinienne, tout est bon. Après c’est l’analyse que l’on fait de l’État contre lequel on lutte. C’est pour ça que l’ETA s’est divisé. Parce qu’à un moment donné, après la chute de Franco, des gens ont dit “On n’a plus affaire au même régime, donc il faut arrêter les méthodes armées” telles que le faisait l’ETA auparavant. Faire sauter Carrero Blanco était juste [amiral espagnol, homme fort du régime franquiste et successeur de Franco à la tête de l’État espagnol, il est assassiné en 1973]. Assassiner un cadre ou des élus de gauche, enfin “de gauche”, PS quoi, ce n’était plus la même dynamique, plus la même perspective politique. Si demain on a un État d’extrême droite, moi je n’exclus aucune forme de lutte.

Étant donné l’évolution du contexte, je pense en particulier au dérèglement climatique, penses-tu que l’on se dirige vers une radicalisation des pratiques militantes ?

Je ne sais pas. Dans mon histoire militante, j’ai tout le temps connu la radicalisation, même plus forte que maintenant. Là aujourd’hui, ce qu’on appelle “radicalisation”, c’est vraiment léger par rapport à ce que j’ai connu dans les années 70, et par rapport à ce qu’ont connu mes anciens, quand j’étais jeune, qui avaient connu l’après-guerre et la guerre d’Algérie, et encore moins que ceux qui ont connu les années 30. Donc on ne peut pas dire que la radicalisation va en s’agrandissant, au contraire. On a eu une période assez calme, qui se radicalise maintenant, qui revient avec des conflits un peu plus durs, mais qui sont très éloignés de la violence qu’a connu le mouvement ouvrier, le mouvement populaire et le mouvement des femmes. Dans les années 70, on se battait physiquement à l’entrée des boîtes et des lycées avec des fascistes, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Entre tes premières années de militantisme et aujourd’hui, quelles évolutions as-tu constaté en termes de pratiques militantes, d’idéologies, de rapport à l’identité ?

Je pense que ça, ça n’évolue pas. Les pratiques, elles, évoluent, car la violence est moins bien perçue dans la société. Même l’extrême droite aujourd’hui ne peut plus se permettre des choses qu’elle se permettait dans les années 60-70, où ils assassinaient ouvertement. L’opinion publique, la société dans les pays occidentaux en tout cas, n’accepte plus ça. Donc aucun courant n’y a recours. En tout cas, quand ils y ont recours, c’est vraiment à l’extrême marge.

Tu parlais du climat, dans 30 ans 40 ans comment sera la France ? Comment seront les pays qui auront vu leur population se vider pour monter au Nord, vers le frais ? Là, je sais pas du tout. D’autres rapports à la violence existeront probablement.

Par rapport à un autre contexte, je parle du contexte sanitaire nouveau, selon toi, quelle influence la pandémie de Covid a-t-elle et aura-t-elle sur l’engagement militant ?

“Aura-t-elle” j’en sais rien (rires). Les militants sont des gens optimistes, qui aiment le contact social, qui aiment parler, qui aiment l’échange. Il faut reconnaître que cette espèce de quarantaine, j’aurais été un grand patron, je n’aurais même pas osé le rêver. Et aujourd’hui je serais ravi. Pour les militants, c’est une situation aujourd’hui très dure.

As-tu l’impression qu’on réussit à inviter de nouvelles façons de militer ou qu’on est paralysé ?

On va les inventer, mais aujourd’hui, peut-être que les jeunes militants vont être beaucoup plus souples par rapport à cette situation que nous. On est quand même des gens extraordinairement sociaux, on a besoin du contact. L’absence de contact est quelque chose qui pèse beaucoup sur une génération militante. Mais les jeunes vont peut-être… de toute façon, on est des êtres évolués, depuis que des scientifiques ont montré que la société évoluait. Donc ça évoluera. Mais, je serais un patron aujourd’hui, je serais ravi.

Quels conseils aimerais-tu donner aux personnes qui nous écoutent et qui ont envie d’agir davantage ?

C’est d’agir avec des convictions. Pas par révolte. D’agir avec conviction, “qu’est-ce que j’ai envie de faire ?” et “qu’est-ce que j’ai pas envie de faire aussi ?” c’est-à-dire qu’on peut lutter, et refuser d’utiliser, même si on peut en profiter, les mêmes armes que les autres, par exemple. C’est pas facile quand on a affaire à des violents, on peut ne pas utiliser la violence comme eux, et il faut pas. On n’est pas obligé d’être aussi sectaire que les gens qu’on a en face de nous. C’est défendre ses idées et avec un respect de nous-mêmes qui nous interdit de faire ce que font ceux qui nous oppriment. C’est pas simple mais ça a toujours été ma règle de conduite : ne pas être un futur dictateur. Si demain, par bonheur, mes idées devenaient majoritaires et progressaient, je ne souhaite qu’une chose, c’est de ne pas devenir un nouveau dictateur.

Tu as dit “agir par conviction et pas par révolte”. Qu’est-ce que tu veux dire par là ?

La révolte, c’est sanguin, immédiat. On se révolte contre un phénomène. On peut se révolter aujourd’hui contre les images d’inceste, ou des choses comme ça. Sans voir d’où ça provient. Derrière une révolte, on doit chercher à analyser pourquoi une chose comme ça a pu se constituer. Par exemple, je prends le thème de l’inceste, on en parle beaucoup aujourd’hui, à juste titre d’ailleurs. Mais c’est aussi ce qui alimente les sectes d’extrême droite américaine : QAnon accusent les démocrates américains d’être un groupe incestueux, de violeurs d’enfants, d’être un complot démocrate pédéraste. Il faut faire très attention : si on se révolte contre ça, on peut tomber dans des fausses révoltes. Par contre, si on se révolte pour l’égalité des droits des enfants, si on se révolte pour les droits des femmes, pour de nouveaux rapports entre les individus, etc. là, on construit une conception de la société. Donc une révolte doit se faire : “quelle société je voudrais faire ? Je me révolte contre une société existante mais qu’est-ce que, moi, j’ai envie comme société ?” Si on n’a pas ce “qu’ est-ce que j’ai envie comme société ?”, la révolte peut être détournée. On sera révolté, mais ceux qui auront profité de la révolte, ce sera pas nous.

Merci à toi, Dominique, je te propose qu’on en reste là. Je retiens cette idée de “voir vers quelle société on veut aller”, ça me paraît important.

Moi, je ne suis qu’un militant, je suis pas un théoricien (rires).